從“Me too”到“NO.1”,中國企業到底行不行?

健帆用二十三年的實踐,有力地回答了這個問題——中國企業,行!2002年,健帆只能銷售2000支血液灌流器;2024年,年銷售量達600多萬支,增長3000多倍。原來,鮮少有醫院愿意使用健帆的血液灌流器產品;現在,全球有超過1萬家醫院都在使用,包括意大利、德國、英國在內的眾多發達國家。

“我們的血液凈化技術是中國人自主研發創造、全球首創的,是能造福世界的新技術新產品。”董凡語氣平緩,但神情堅毅。“作為中國企業家,我要讓世界知道,中國的原研原創技術可以遲到,但絕不會缺席。”

“健帆創造了一個細分行業”

距離中國7000多公里外的波黑,有一位足球運動員,因罹患尿毒癥長期做血液透析只能依靠輪椅行動,在使用健帆的HA130樹脂吸附血液灌流器(以下簡稱“HA130”)兩個月后,便能重返綠茵場,還給健帆回傳了一張顛球照片。

“每每看到這些案例,我都更加堅定要為人類生命長青事業而奮斗的初心和使命。”董凡告訴記者。

HA130是健帆第一款用于腎病的產品,發布于2004年。在醫療器械領域,血液灌流器并不是稀有物種,只因定位單一(僅僅用于中毒患者的搶救),所以普通人知之甚少。它以樹脂/活性炭為吸附材料,能幫助患者凈化血液、把毒素去除掉,從而達到治療目的。不過在HA130之前,血液灌流器的普及效果并不十分理想,“此前,灌流器只有應用于中毒領域的型號,作為商業模式來說,這不是一個好的生意。”董凡坦言,“因為中毒是偶發性的,你不知道明天誰會中毒,不知道哪個醫院會救治中毒患者,我們只能被動等待。”

HA130是全球首款適用于尿毒癥患者的血液灌流器。與中毒不同,尿毒癥屬于慢病,患者的存活需長期依賴血液透析,但血液中的中分子毒素、大分子毒素是透析清除不了的,它們逐漸堆積,會引起眾多并發癥。樹脂,恰恰可以把中大分子毒素吸附出來,血液透析聯合血液灌流,不僅可以維持患者生命,而且可以大大提高他們的生活質量。

從活性炭到首創樹脂吸附材料,從中毒患者到尿毒癥患者,創新從來不是一日實現的。

早在上個世紀70年代,以南開大學俞耀庭教授為代表的一眾專家就開始研究將樹脂作為血液凈化的吸附材料。1996年,麗珠醫用生物材料廠(健帆前身)跟南開大學合作,共同探索研發;1999年,全球首支樹脂吸附全血灌流器誕生。“慢病治療是不可以有副作用的,因為患者有正常生活的需求,可能上午去做透析,下午還要買菜接送孩子,這就對我們產品的吸附材料提出了一個很高的安全性要求。”健帆和專家們一起攻堅克難,持續提高產品的血液相容性,在完全保證安全、有效的前提下,開發出應用于尿毒癥領域的產品HA130。

從此,血液灌流這項技術真正打開了它的適用空間,健帆也一改自創業來一直虧損的困境,走上了發展的快車道。

如今,國內約8000家醫院都在使用健帆的產品,覆蓋了絕大部分縣級以上大中型醫院。“我們當時不能預見到HA130的劃時代意義,現在回頭看,它不僅救活了我們這個企業,更創造了一個細分行業。”

“我愿意傾盡所有去拼一把”

曾經,董凡也站在了十字路口:回到集團接續錦繡前程,還是自主創業難卜生死?對于董凡來說,這不是個艱難的抉擇。

時光倒流,1992年,珠海。

董凡大學畢業,在朝氣蓬勃的盛夏進入麗珠集團;1999年,因業績突出,他以集團最年輕的二級企業家身份被派往全資子公司麗珠醫用生物材料廠(以下簡稱“麗珠生材”)擔任副廠長,次年便升任廠長。然而,這并不是個好差事。麗珠生材自1989年成立起便年年虧損,一直靠母公司不斷輸血才得以生存。

“2002年,我正在埋頭苦干,希望通過努力帶領企業扭虧為盈,沒想到,我已經沒有時間了。”董凡接到通知,集團決定把麗珠生材關掉。當時麗珠生材有144位員工,大部分人都在此奮斗多年,他們把目光投遞在董凡身上,希望董凡帶著他們單干。“我擔任廠長有兩年了嘛,要對他們負責任。”

責任之外,更重要的是志向。

“實業報國是我從小的愿望,我一直對制造型企業、對科技、對研發都有很濃厚的興趣。所以有了這個機會,我愿意傾盡所有去拼一把。”于是,董凡和員工們商議買下麗珠生材,獨立創業。

“我們約定,每個參與的人最少要出5000元,上不封頂”。那個年代,5000元是個不小的數目,要拿錢創業,非有魄力者不可為。董凡賣了剛買不久的一套住宅,拿出前10年的全部積蓄,籌集了100多萬元。董凡回憶,當時有一位年紀二十出頭的女職工,其父母反對這件事,她說:“那就把你們給我準備的1萬元嫁妝投進去,以后我結婚不要嫁妝。”

“一個嫁妝的故事”不斷上演,最終董凡帶領另外60名員工共同出資,百分百買斷長期虧損、規模很小的麗珠生材產權,開啟了獨立創業之路。

時至今日,董凡依然清楚記得跟集團簽訂買斷產權協議的那天。他回到伙伴們中間,大聲宣讀協議內容,大家哭成一團。“我們既有一種興奮,更有一種憂傷。”畢竟當時的企業非常弱小,從一家上市公司的羽翼下脫離,要自謀發展,不是件易事。

如何求生存?這是擺在61人面前最重要的生死話題。

彼時企業1000萬元的銷售額中僅有100萬元來自于血液灌流器,其余900萬元來自醫用繃帶、漱口水、手術縫合線等產品。“當時,灌流器是一個已經被判了死刑、沒有前途的產品。”董凡說,“但我們通過審慎的思考和分析,覺得還是要專心來研究血液灌流器,雖然它有很多問題,前景依然可期。”

三思方舉步,百折不回頭。他們把占90%銷售額的另外3個產品全部停下,不投入研發、不投入營銷推廣,把僅有的力量全部聚焦在血液灌流器的研發、生產制造上,爭取能夠闖出生天來。

自2002年創業起,至2011年的十年間,董凡沒有往家里拿過一分錢。這是艱難的十年,“難的時候工資只能發七成,只為了全力保障科研和市場推廣的需要。”

事實證明,“董凡們”做到了。

2012年,新健帆創業十周年,在為慶祝健帆改制成功并獨立發展的獨特節日——健帆節舞臺上,董凡寫下一首名為《新健帆·十年》的詩:

十年何其短?壯士白發間;

長劍驟出鞘,宇內舞翩躚。

健行天下志,帆揚四海心;

書生報國日,相約已忘時。

創業道路固然孤單,但總要有人去走,也總有人能走通。

2016年,健帆在深交所敲鐘上市

“我是一號推銷員”

自決定做血液灌流器起,一直以來,健帆只做了兩件事:一是把產品研制出來,二是把它推廣開去。

董凡記得很清楚,創業初期,他去某國內大醫院推銷健帆的灌流器,主任問:“有論文支撐嗎?”“有有有。”董凡趕緊從包里拿出幾張復印的論文遞過去。主任瞟了一眼,直接扔到桌上,說:“這也算是論文?有英文的嗎?”“沒有,想請您這兒先用起來。”主任淡漠地回應:“我很忙,請你出去。”董凡撿起飄落在地上的紙張,因為去下一家醫院還要接著用。

這件事讓董凡明白,產品研發和推廣應用是健帆發展的兩個輪子,缺一不可。只有產品卻不能推廣使用,那也是白干。因此,推銷就成了健帆頭等重要且任重道遠的大事。

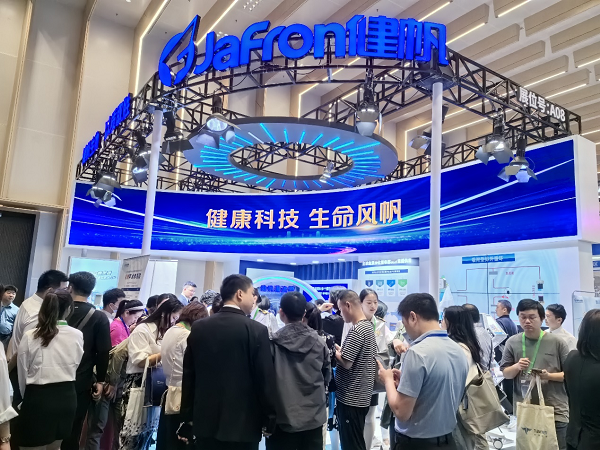

健帆參展中華醫學會腎臟病學分會2024年重癥腎臟病與血液凈化大會

是推銷,亦是學術碰撞。今年1月,全球10個國際及國家級腎臟病學會召集來自15國的23位專家,在羅馬召開了血液吸附聯合血液透析的專家共識會議,從臨床的角度共同為患者尋求最佳解決方案。“一方面,我們不斷和醫生溝通交流,讓他們理解這項技術是怎樣的,不斷提供臨床證據,從醫學角度講明白這個產品治病救命的安全有效性;另一方面,通過一個個具體的臨床案例的分享,一家家醫院的互動交流,逐漸讓海內外醫患信任我們。”健帆醫學市場中心總監朱夢曉告訴記者。

然而走向世界的路,非常艱難。

醫療產品要被應用,需要醫生的認可,需要各個國家醫療管理部門的認可,注冊、醫保支付、醫生處方等,都是一道道關卡。每一道關卡,都需要一一去攻克,這是個繁瑣、龐大的工程。

走向世界的第一步,也是最難的一步,是打破偏見。

“他們根本試都不試一下。”董凡稱。在相當長的時間里,西方一直走在醫學技術的前列,中國往往是學習者、仿制者,獨自發明創造醫療器械極為罕見。對于健帆的灌流器,他們戴著有色眼鏡,他們批判、否定。“畢竟需要把病人全身的血液通過我們的灌流器循環兩個小時以上,這是一個高風險的醫療手術,沒人敢輕易嘗試。”

“健帆想在西醫領域通過原創獨樹一幟,接受質疑就是我們的天然使命。”董凡看得明白,“我感謝這些質疑,我就是不服氣,鉚足勁兒,一干就是二十多年。”

自創業以來,每一天,董凡都在推銷。“我一直是我們公司的一號推銷員。”董凡不僅推銷產品,更推銷理念,他相信,隨著國家發展和民族復興,中國企業會有越來越多的原創技術為世界貢獻嶄新的中國方案。“大家不了解我們,那我就一點一點地去介紹。”董凡不厭其煩,“因為我干了一件自己感興趣的事,所以從不覺得累。”

繩鋸木能斷,水滴石可穿。

雖然健帆的海外推廣仍處于困難時期,但已有了零的突破。目前,健帆在90多個國家和地區實現了進口注冊,其中超過2000多家醫院正在使用健帆的灌流器等產品。“我相信在不遠的將來,健帆會讓更多病人獲益從而實現自己的更大價值。”

2023年,董凡在2023血液吸附國際論壇上致辭

“要做一公分的寬度,一公里的深度”

2009年,健帆榮獲國家科技進步二等獎,健帆的創新被看見、被認可。

事實上,醫療器械行業的民營企業,獲得國家科技進步獎的很少很少,因為它需要企業確切地在世界層面進行創新,不是仿制、不是跟隨。這次獲獎讓健帆走進更多人的視線。2010年初,企業正式從原來“麗珠醫用生物材料公司”更名為“珠海健帆生物科技有限公司”,開啟新的征程。

“我的理念就是要做一公分的寬度,一公里的深度。”在董凡看來,民營企業只有在所在領域有足夠深度,才會有強大的抗風險能力。

在這種理念下,健帆秉承“敢創新”的核心價值觀,始終堅持創新發展,持續加大研發投入。原創樹脂孔徑調節技術,提升吸附能力;研發出針對肝病、危重癥、紅斑狼瘡、風濕免疫類疾病的治療產品;一次性使用血漿分離器已取得第三類醫療器械注冊證,可通過分離膜將血漿從血液中分離;積極探索抗衰老、亞健康領域的新業務……

創新不難,難在“敢”字。

創業二十三年,前十年,健帆沒有對手,更沒有同行——在相關領域,全球僅此一家。現如今,“獨家”聽起來自帶光芒,但回到當初的時間節點,董凡認為這是一種悲哀。“沒有人認可我們的路,連身邊的朋友也不看好血液灌流技術。”

那么健帆為什么敢?

“中國是一個大國,我們在世界上要跟其他大國平等對話,就必須有自己原研原創的好技術、好產品。”董凡的講述透出一種真誠和炙熱,“從追隨者到引領者,我和健帆都愿意在中國民營企業創新中貢獻一份力量,讓中國制造走向中國創造。”

正因為健帆是細分領域的全球首創者,沒有可借鑒的技術和經驗,只能走自主創新之路。“我們每一種新材料的開發、新工藝的設計、新標準的建立,都需要充分嚴謹的驗證。”健帆腎科產品研發部總監劉虎坦言,“我們最大的對手就是自己,只有不斷進行自我革新,才能讓健帆保持領先優勢。”

健帆持續深耕,專注在血液吸附這個細分市場里,努力下沉到每一家醫院,打造出具有一技之長、別人難以超越的領先產品。

現在,健帆不再孤獨,國內又有十多家血液灌流生產制造企業,歐洲、美國也有了健帆的追隨者。“獨木不成林,我感到高興。”董凡相信,在未來的時間里,健帆也能一直保持領先,“我要加速奔跑,讓中國技術造福世界。”

健帆投資2.6億按照國內最高標準打造血液灌流技術研究及檢測實驗室

健帆血液灌流器生產全工序設備自動化、智能化

【記者手記】在“敢”字中看見中國制造不折的脊梁

仲夏時節,走進健帆生物科技集團股份有限公司,撲面而來的不是冰冷器械的金屬氣息,而是像陽光一樣熾烈的創業熱忱。

采訪過程中,健帆集團董事長董凡的講述,像一幅徐徐展開的畫卷,將中國原創醫療器械篳路藍縷的征途,以及一位民營企業家“不破樓蘭終不還”的堅韌,深深刻進了我的腦海。

“敢”字當頭,破釜沉舟的孤勇者

董凡的創業起點,就浸透著“敢”的決絕。

2002年,當母公司決定關閉瀕臨破產的小廠時,擺在144名員工面前的只有兩條路:接受集團安置,或者自謀生路。董凡卻硬生生闖出了第三條路——帶領60名員工,自掏腰包買下這個“爛攤子”。

這無異于一場豪賭!他抵押了剛買不久的房子,耗盡了十年積蓄,說服員工以5000元“入場券”“持股上崗”。

當董凡說到一位年輕姑娘毅然將父母準備的嫁妝錢投入其中時,我依然看到他眼中的感動。這份近乎悲壯的信任,成了“健帆”誕生的基石。

放棄集團坦途,選擇九死一生,董凡的“敢”,是背水一戰的孤勇,更是對實業報國初心的堅守。

“敢”闖世界,用“中國原創”叩開全球之門

“為什么西方沒有這項技術,中國能做出來?”“這個技術是不是可有可無的?”這樣的質疑如影隨形,像一根刺,扎了董凡二十多年。

面對質疑,唯一的武器是“把產品做好”。

1999年,全球首支樹脂吸附全血灌流器誕生;2004年,革命性產品HA130問世,全球首款適用于尿毒癥患者的血液灌流器,可以讓腎衰竭病人提高生活質量、延長生存期,開創了行業先河。

“讓中國原創技術惠及全球患者”,是董凡的初心,亦是最大難關。

說服西方醫療體系接受一個“中國發明”的醫療器械,難如登天。“每道關卡——注冊、醫保、處方、進院,都要一一去突圍”,偏見是橫亙的大山。

健帆的策略是“兩個輪子”并驅。

產品研發精益求精:不斷迭代產品,將應用領域從“急危重癥”拓展至“慢病”再到“亞健康、抗衰老”。學術推廣不遺余力:持續開展學術科研和循證醫學研究,收集全球案例,以一篇篇學術成果和一場場學術會議一點點敲開大門。

“2002年我們一年只能銷售2000支血液灌流器,也就是100萬左右的銷售額。但2024年我們年銷售量達600多萬支,是2000支的無數倍。每一支的應用都能明顯緩解病人病痛癥狀,有些甚至是救命的。”董凡的聲音很平靜,卻讓我心頭一震。

“現在,我們在90多個國家和地區已經實現了進口注冊,全球大約有2000家醫院在使用健帆的產品。”

從無人問津,到年銷售量600多萬支、覆蓋全球2000多家醫院,挽救無數生命——市場的認可,是對質疑最響亮的回擊。

說起這段“從0突破”的困難時期,董凡的眼中閃過淚光。那不是傷感,而是一種歷經劫波后的釋然。

“敢”為人先,專注“一公里深度”的定力

董凡的“敢”,并非莽撞,而是建立在近乎偏執的專注之上。

他回顧23年只做了兩件事:把產品研制出來,把它推廣出去。

他信奉“做1公分寬度,1公里深度”——在血液凈化細分領域,做精一項技術,把產品做到極致,下沉到每一家醫院。這種專注讓健帆從創造一項技術,到開創一個行業。

采訪結束,董凡的一句話久久縈繞在我心頭:“中國原研原創可以來得晚一些,可以遲到一些,但是絕不會缺席。”

董凡身上最打動我的,不是他帶領企業從虧損走向上市的傳奇,而是一種“明知不可為而為之”的倔強。當他賣掉房子創業時,當他在質疑聲中堅持研發時,當他在推廣中吃了閉門羹仍堅定前行時,支撐他的,正是那份“產業報國”的初心。

于絕境中破局的孤勇、在質疑中前行的堅韌、為使命專注深耕的定力、向全球證明“中國創造”的雄心。這股“不折不撓”的精氣神,正是中國制造業挺起脊梁、向上攀登不可或缺的火種。

“原創”之路布滿荊棘,但董凡們用行動證明:路,是敢闖的人開出來的。

免責聲明:以上內容為本網站轉自其它媒體,相關信息僅為傳遞更多信息之目的,不代表本網觀點,亦不代表本網站贊同其觀點或證實其內容的真實性。如稿件版權單位或個人不想在本網發布,可與本網聯系,本網視情況可立即將其撤除。